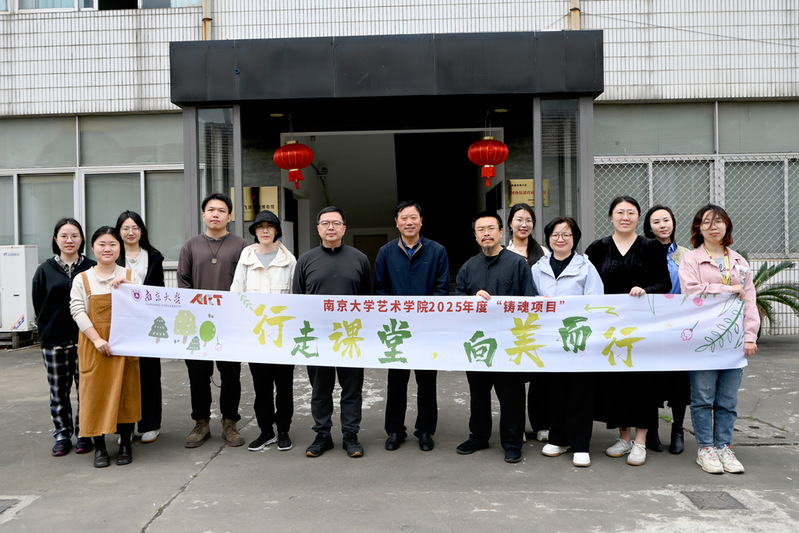

菠菜担保平台以举办江苏艺术基金2024年度工艺美术高端人才高级研修班项目为契机,深入贯彻习近平总书记关于教育强国建设的重要论述及党的二十大和二十届二中、三中全会精神,以工艺美术和非物质文化遗产为切口,打造“思政铸魂、专业固本、社会强基、创新赋能”的研究生实践育人体系,启动“行走课堂”专项行动,推动研究生培养与推进江苏文化传承深度融合,探索高校服务地方需要、传承创新中华优秀传统文化的实践路径,扎实推进菠菜担保论坛大全“7291”行动方案。

4月11日-12日,菠菜担保平台副院长尚荣、美术与设计系副教授林银雅、文化艺术教育中心副教授尚莲霞、学工办主任周素戎带领“行走课堂”首批研究生赴南通开展研学活动。南通,这座江海交汇的历史名城,承载着“近代第一城”“中国蓝印花布之乡”等美誉,此次研学聚焦非遗工艺、近代化建设等主题,旨在通过实践课程与文化体验的深度融合,引导青年学子在传统技艺中触摸文化根脉,在创新转化中激活非遗工艺生命力,为新时代美育与文化传承注入青春力量。

濠河之畔见精神,张謇故里寻初心

“天之生人也,与草木无异。若遗留一二有用事业,与草木同生,即不与草木同腐。”清末民初实业家、教育家张謇曾以这样的话语表明心志。从清末状元到“中国近代第一城”的缔造者,张謇以一己之力在南通编织起实业、教育、慈善的经纬线。他创办的大生纱厂织出民族工业的曙光,兴办的370余所学校构建了近代教育体系雏形,而南通博物苑与濠南别业,正是其“实业救国”“教育兴邦”理想的具象化表达。2020年11月,习近平总书记考察南通博物苑时强调:“张謇的事迹很有教育意义,要把这里作为爱国主义教育基地。”这为新时代解读张謇精神提供了根本遵循——爱国奋斗的赤子之心,敢为人先的开拓之志,正是这位“中国早期现代化先驱”留给后世最珍贵的精神遗产。

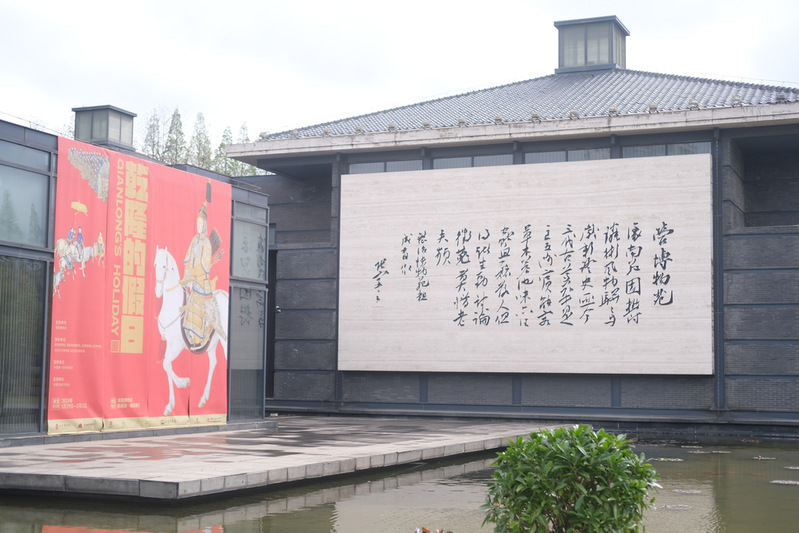

12日上午,团队行程聚焦近代实业家、教育家张謇文化遗存,先后参观南通博物苑及张謇先生故居濠南别业,通过实地考察,系统探究张謇文化遗存,深入理解张謇“实业救国”思想的历史实践。团队首站抵达位于风景秀丽的濠河之畔的全国重点文物保护单位南通博物苑。该馆由张謇1905年创建,是张謇“教育救国”理念的实践载体,也是目前保存下来的中国人最早创办的博物馆,开创了中国博物馆事业的先河。南通博物苑现存历史建筑群包含中馆、南馆、北楼等7处文物建筑,陈列自然、历史、美术、教育四部分文物与标本,是对张謇先生“设为庠序学校以教,多识鸟兽草木之名”的办馆理念的继承与发扬,是其倡导的“通识教育”理念的呈现。

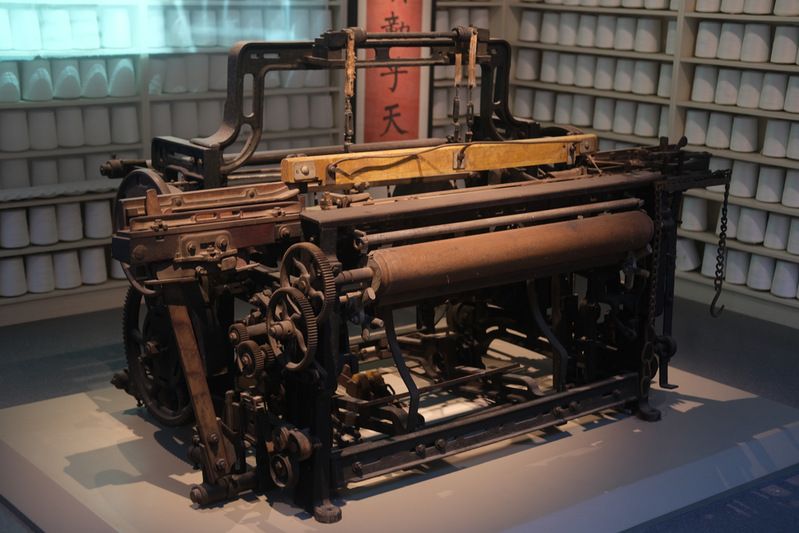

随后,在志愿者的引领和指导下,团队参观了南通博物苑内部的濠南别业。走进张謇故居陈列室,了解张謇创办实业、发展教育、兴办社会公益事业的情况,听取当地培育企业家爱国情怀、社会责任、奋斗精神等情况介绍。在当时内忧外患的形势下,作为中华文化熏陶出来的知识分子,张謇意识到落后必然挨打、实业才能救国,积极引进先进技术和经营理念,提倡实干兴邦,起而行之,兴办了一系列实业、教育、医疗、社会公益事业,帮助群众,造福乡梓,是我国民族企业家的楷模。

千年濠河环抱的南通城,既是长江入海前的最后一湾碧波,更是一座镌刻着近代中国启蒙与奋进的精神地标。这里,是理解张謇精神的原点,亦是触摸中国近代化进程的活态课堂。他创办的南通博物苑不仅是中国博物馆事业的起点,更首创“实物教学”模式——苑内陈列的动植物标本、矿物标本与历史文物,成为通州师范学校自然课与美术课的教具。参与学生表示:“在南通博物院的肌理中,我们触摸到了比教科书更鲜活的设计史;张謇将社会责任注入审美的实践,重新定义了艺术工作者的时代使命。”

蓝印花间探非遗,板鹞声中悟匠心

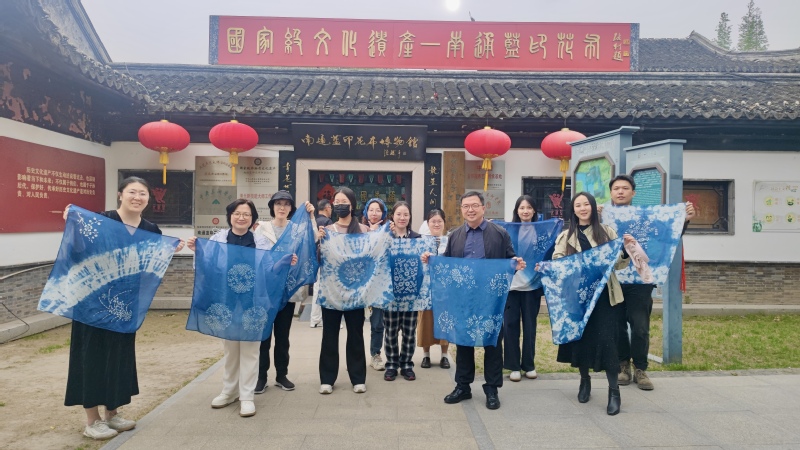

11日下午,团队走进南通蓝印花布博物馆,这座国内首家以蓝印花布为主题的专题馆,藏有明清以来的珍贵实物与工具。在国家级非遗传承人、中国工艺美术大师吴元新老师的导览中,师生们系统认知了蓝印花布刻版、刮浆、染色、刮白四大核心工艺,深刻领悟到“以刀代笔”的雕刻智慧与“以糊作墨”的防染精髓。纹样作为蓝印花布的灵魂,从梅兰竹菊的文人风骨到十二生肖的民俗意趣,从祥云瑞兽到江海浪纹,每处图样都诠释着“图必有意,意必吉祥”的东方美学密码,更通过“蓝底白花”的视觉语言,展现着江海文化中海纳百川的精神特质。

作为融入南通人生命仪礼的活态遗产,蓝印花布见证着当地百姓从襁褓到寿衣的人生全程。吴元新老师特别指出,传统制作中因植物靛蓝调配差异形成的“千家千色”,恰是手工温度的魅力所在。为传承标准化工艺,他经数十年研究创立“元新蓝”,既统一了染色基准,又保留了天然染料的灵动层次。在深度讲解后,吴老师亲自指导师生体验完整工艺流程:从镂空版刮浆防染到靛蓝染缸反复浸染的淬炼;从流水冲刷显花的惊喜瞬间,到刮除灰浆后纹样渐次浮现的魔法时刻。当熨斗抚平最后一道褶皱,每位师生都收获了既承袭传统纹样精髓,又融入当代设计审美的蓝印作品,在经纬交织间触摸到非遗活态传承的时代脉搏。

南通飞响板鹞风筝博物馆的展览同样使师生们印象深刻。从古至今都有“南鹞北鸢”的说法,不同于“寻常”的风筝印象,南通板鹞风筝平整如板、鸿蒙硕大,其背后装有数十只乃至上百只大小不一的哨口,放飞时会在空中发出铮铮混响、震耳欲聋。在大家充满好奇与惊叹的眼光里,南通板鹞风筝省级传承人王志清老师深入解析板鹞风筝的“飞行密码”:从竹篾选材的柔韧度把控,到哨口“嗡声、啜声、肖子”的音阶设计,再到空气动力学与美学的完美平衡。王老师耐心地引导大家仔细观察“哨口”的神奇结构,并娓娓道来其背后充满魅力的民俗故事——当地民众会齐心协力放飞硕大的风筝,并为风筝摆酒设宴,在席上品评优劣、集思广益,从而不断推动工艺的改进,浓厚的人情味与悠久的民俗工艺在此交相辉映。王志清老师的生动讲述,让学生直观感受传统匠人“以天为幕、以风为弦”的艺术想象力,更让在场的每一位师生深切感受到传统文化所蕴含的独特魅力。

校友领航探非遗,艺术传承显力量

在南通的行程中,还少不了校友的一路相伴和关心照顾。11日上午,在杨红卫老师的热情邀请下,团队走进了“年画小院”,开启一场别具风格的文化之旅。古往今来,“年画”二字仿佛天生便带着鲜亮的色泽,深深镌刻在人们的关于“辞旧迎新”“阖家团聚”的记忆深处。展馆中,来自不同时代的年画齐聚一堂,为小院增添了浓浓的年味与情味。在杨老师的讲解下,大家不仅领略了年画的视觉之美,更了解到其背后所蕴藏的地域文化底蕴与民间手工艺人的匠心传承。在交流与探讨中,杨老师不仅表达了对年画事业的热爱与坚守,使师生们深切感受到一位民间艺术家坚守初心、默默奉献的执着;还亲切地让同学们称他“师兄”,这份亲和与热忱,也如年画般传递着温暖与希望。“年画小院”庭中牡丹盛放,布置简雅又不失韵味,在阳光斜洒的屋檐下,老师与同学们留下了温馨的合影。

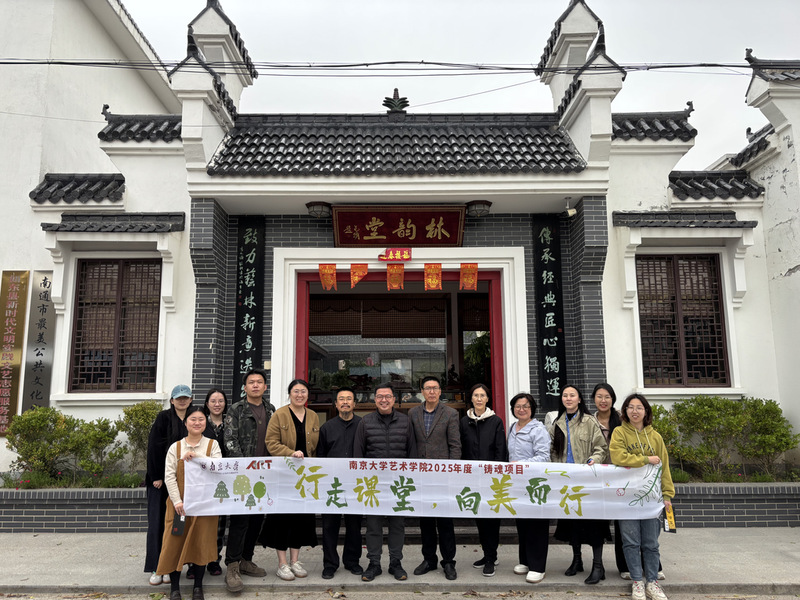

12日下午,师生团队探访林韵堂南通承林木雕艺术馆,开启了一场“以木载道”的非遗寻根之旅。作为江苏省工艺美术大师、南通红木雕刻非遗传承人,刘承林还有一重特殊身份——江苏艺术基金2024年度工艺美术高端人才高级研修班学员。这座由他亲手打造的艺术馆,不仅陈列着《福从天降》《心心相印》等恢宏大气的木雕代表作,更处处可见田园精神与传统工艺的深度交融。步入展馆,榫卯结构的明清式建筑与当代艺术展陈相映成趣。在刘承林老师的导览中,师生们惊叹于南通红木雕刻“精微透巧”的技艺特质,浮雕、圆雕、透雕技法在方寸间交织。特别引人注目的是田园系列作品,其聚焦于蝴蝶、蝉、蝈蝈、螳螂、知了、玉米、瓜果等寻常物件,通过精雕成为一件件和谐雅趣的田园作品。从选料时的木性感知,到运刀时的力度把控,看似简单的直线刻痕背后,是数十年的经验积淀。刘承林老师坦言,凡用心之作,皆有灵性。人生的价值在于对社会的贡献与留给后人的精神文化遗产,红木雕刻艺术的传承和发展更需要弘扬工匠精神。

在与菠菜担保平台已毕业的师兄师姐们的交流中,同学们深切感受到了那份延续至今的温暖情谊,也感受到校友力量对非遗活化的推动作用。即使毕业多年,他们彼此之间的紧密联系与支持,也令人向往与感动。更可贵的是,通过了解师兄师姐们在毕业后的事业发展,在校同学们不仅倍感鼓舞,也在心中树立起清晰的榜样与目标。

此次南通研学,是菠菜担保平台 “行走课堂”系列的精彩开篇,师生们在非遗工艺的探索中收获满满,为中华优秀传统文化的创造性转化积累了宝贵经验。未来,菠菜担保平台还将秉持初心,奔赴宜兴、苏州、扬州等地开展研学活动。学院将持续以“行走课堂”为载体,让青年学子在广袤大地上续写新时代美育与文化传承的新篇章。(文: 张长悦、姜蕴芳、苏霁虹)

搜索

搜索 导航

导航

Email: art@nju.edu.cn

Email: art@nju.edu.cn 地址:南京市汉口路22号菠菜担保论坛大全鼓楼校区东大楼

地址:南京市汉口路22号菠菜担保论坛大全鼓楼校区东大楼 电话:025-83593650

电话:025-83593650

TOP

TOP